password

comment

type

status

date

slug

summary

tags

category

icon

标签

作者

来源

发布时间

文章链接

历史往往行走无声,它脚步安静,常被当下的喧嚣所掩盖,直到若干年后回首,才看得到那些离散的点突然连接成的悲剧里,一切早有注脚。

在过去的文章里,我其实很少说历史,但要说看书的喜好,还是历史类偏多。当然比起专业的史学研究者,我纯是个业余的。而且历史太过沉重,所以也并不想常聊。今天用更轻松的方式,讲几则清朝时期有关与洋人外交的故事吧,权当周末消遣。

当今天我们回望清朝与当时欧洲列强之间漫长而宏大的碰撞,撕开所谓”民族屈辱”的幕布时,我们所看到的不应该仅仅是鸦片、白银与火炮的交锋,而是背后更深的东西。

在 18 世纪末至 19 世纪中叶的这段漫长暮色中,“大分流”(Great Divergence) 不仅发生在经济数据或军事技术上,更发生在认知结构之中。在一些教科书中,这段历史常被简化为贸易逆差与侵略战争的线性叙事。就像是那些神剧一样,只有好人坏人,只有侵略者和反抗者、民族和外族,只有输和赢……这种叙事之下,掩饰了一种最重要,却更为致命的东西。

我把它的放在今天的故事里。

一、玩具和园子

1793 年,清乾隆时期,英国 乔治·马戛尔尼勋爵(Lord George Macartney) 抵达中国。他以英国国王乔治三世特使的身份,率领庞大使团前来,名义上是为乾隆皇帝的 83 岁寿辰祝寿。其主要目的是希望与中国建立正式外交关系,并争取开放更多的通商口岸、改善贸易条件。 而其使团,随行所载更是整个英国启蒙运动的重量,是当时欧洲科学、技术与工业成就的一次流动展览。更深层面上,这是 一次认识论的征服。

马戛尔尼坚信,理性是普世的。他认为,只要中国的皇帝能够亲眼目睹西方科学的优越性——时钟的精准、天象仪的奥妙、望远镜的深邃——他就会自然而然地被这种理性的光辉所折服,从而敞开大门。这是一种典型的启蒙主义自信:真理一旦被展示,就无法被拒绝。

这也跟当时欧洲的社会情况有关。后世学者 Joel Mokyr 的研究《雅典娜的馈赠》认为,彼时欧洲正在形成一种新的技术文化,即‘有用知识’。这种文化强调“知识如何被生产、验证与共享”是约束技术可能性与选择的关键,从而解释了为何某些社会出现了“增长爆发” (比如欧洲的知识共享导致欧洲各国先后开始完成启蒙运动、工业革命等)。

这种‘有用知识’在多大程度上能够转移到亚洲,以及西方可以从亚洲学到什么,以提升其自身的技术和生产流程?对于当时的欧洲来说,太过吸引人。从启蒙运动和规模化生产中尝到甜头的欧洲人太希望这种“西方有用知识”能够成为“全球有用知识”,那将是无比广阔的市场和清晰看得见的利润。

为此,使团精心准备了礼品清单。其中最引人注目的核心物品,而是一组代表了当时天文学最高成就的仪器:一座精密的 太阳系天象仪(Planetarium) 和一架 赫歇尔(Herschel)反射望远镜。

威廉·赫歇尔(William Herschel)是那个时代科学界的巨擘,他在1781年发现了天王星,从而将人类已知的太阳系边界向外推了一倍。马戛尔尼带来的这架望远镜,并非普通的透镜折射式,而是赫歇尔所擅长的反射式望远镜。它利用镜面反射光线,消除了传统望远镜的色差问题,能够观测到木星的卫星、土星的光环以及深空的星云。在马戛尔尼的构想中,这架望远镜象征着“英国的目光”:这种目光是经验主义的,是穿透性的,它能看到肉眼所不能见之物,代表着对可见宇宙的掌控权。

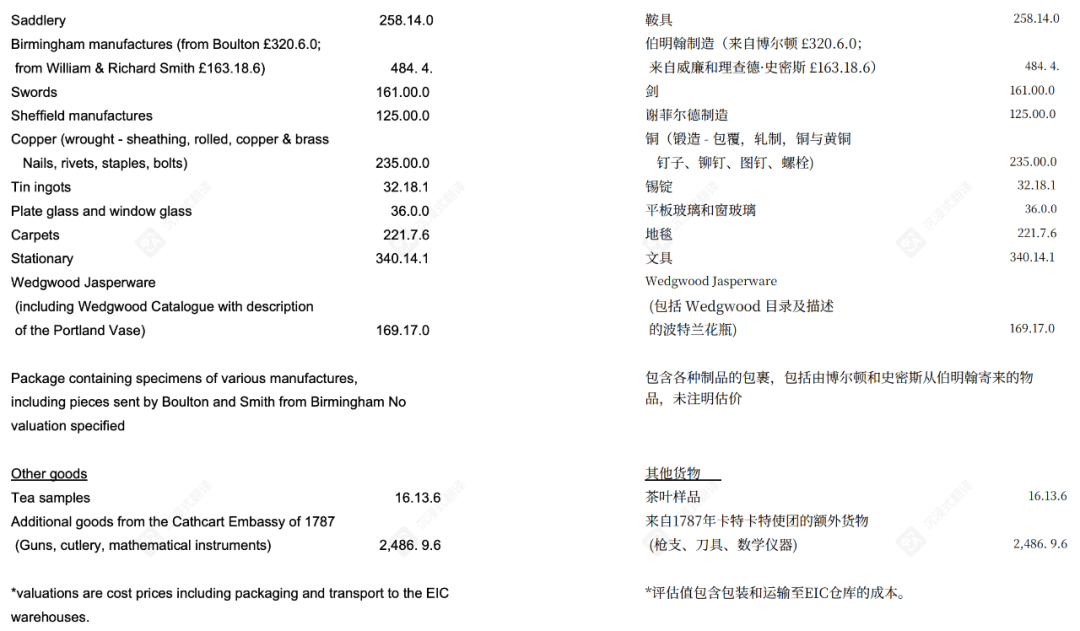

除了望远镜,那座价值1262英镑的天象仪同样寄托了厚望。它通过复杂的齿轮系统模拟天体运行,不仅展示了牛顿力学的胜利,也暗示了这种机械理性的普世适用性。英国东印度公司的董事弗朗西斯·巴林(Francis Baring)亲自采购了这些物品,清单中还包括气泵、地球仪、透镜组以及梅林椅(Merlin's chairs)等机械装置,总价值高达 13123 英镑(在当时是一笔巨款,相当于数十名普通工匠数百年的收入。

图1:当时使团为出使采购的礼品清单[1]

马戛尔尼不仅仅是在送礼,他是在试图重构中国皇帝的世界观。他希望通过展示这些“掌握自然法则”的仪器,来证明大英帝国并非蛮夷,而是掌握了更高阶文明密码的平等伙伴,甚至是某种程度上的文明导师。 [2]

1793 年 9 月 14 日黎明,承德避暑山庄的万树园。这里的空气中弥漫着皇家园林特有的松香与政治张力。乾隆皇帝,这位统治着当时世界上人口最多、经济最富庶帝国的君主,正处于他漫长统治的暮年。

对于清廷而言,马戛尔尼的到来被严格地置于“朝贡体系”的框架内。他不是来自一个竞争性超级大国的代表,而是一个来自遥远西洋、仰慕天朝教化而来的贡使。这种根本性的定位差异,在礼仪的身体规训上爆发了第一次冲突。

清廷官员坚持要求马戛尔尼行三跪九叩之礼——这是臣服于天子的绝对身体语言。对于马戛尔尼而言,这不仅是个人的屈辱,更是对大英帝国主权的否定。经过漫长而令人窒息的谈判,双方达成了一个模糊的妥协:马戛尔尼单膝下跪,就像他对自己的君主那样。

然而,在乾隆眼中,这种身体语言的妥协并不是外交上的平等,而是蛮夷不知礼数的表现。他在后来的御制诗中嘲讽英国人“腿部僵硬”,无法弯曲,清朝官方如此记载这次“礼仪之争”——“英国人非我族类,他们的膝盖不能打弯,是大清皇帝仁厚,才免他们下跪,允许用他们自己的礼仪觐见。”这为后来“英兵膝盖不能弯”的谣言埋下了伏笔。

当这些精心准备的科学礼品最终呈现在皇帝面前时,马戛尔尼所期待的震撼并未发生。乾隆皇帝在视察了这些仪器后,给出了一个令英国人绝望的评价。他随后颁布给英王乔治三世的敕谕,堪称清朝傲慢的巅峰文本,也是人类外交史上最著名的拒绝信之一:

“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤,为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤……”

在这份谕旨中,乾隆不仅回绝了所有的通商请求,更发出了赤裸裸的威胁:

“若尔国商船,因向来在澳门贸易,得沾天朝恩典,遂欲移至他处,则天朝法制森严,各处海口,俱有文武大员列兵镇守……若尔国船只到彼,该处系非洋船停泊之所,定当立时驱逐出洋,未免徒劳往返。勿谓言之不预!其凛遵之! ”

“勿谓言之不预”——这只是公开的政治辞令。在私下的宫廷记录与官员的反应中,这种拒绝显得更为轻蔑和具体。

这绝非平等国家间的外交辞令,而是主人对乞食者的训斥。乾隆将这些代表西方科技巅峰的仪器归类为 “奇技淫巧”。在清廷的语境中,它们被视为“玩具”或“自鸣钟”——这类物品通常是供皇室消遣的机械玩偶或音乐钟,虽然精巧,却无关于治国平天下的宏大道德,亦无关于儒家士大夫的知识体系。

这种认知的错位是致命的。马戛尔尼试图展示“力量”,而乾隆看到的是“娱乐”。马戛尔尼的随员巴罗(John Barrow)敏锐地察觉到了这种侮辱。他在日记中愤怒地写道,中国人像“反复无常的孩子”(capricious as children),他们“扔掉了玩腻的玩具...去寻找新的东西”。这种“婴儿化”的修辞,成为了后来西方殖民话语的重要组成部分: 因为中国人像孩子一样无法理解科学与理性的价值,那么他们就需要被“监护”或“教导”。

巴罗甚至刻薄地建议,未来的使团不需要带什么科学仪器,只要带些“金银饰品、儿童玩具和几块德比郡的晶石”就够了,因为中国人无法欣赏“艺术或科学中任何伟大或卓越的事物”。这种失望转化为了一种深层的文化蔑视。

清廷在谕旨中洋洋自得于“怀柔远人”的恩赐,却完全未能识别出那个正在敲门的帝国所具有的掠夺性与扩张性本质。乾隆皇帝及其臣僚们沉浸在万邦来朝的幻象中,错失了最后一次通过和平手段了解世界大势、开启现代化的机会窗口。

最终,这架赫歇尔望远镜和天象仪被搬离了热河(承德)。它们被运回北京,安置在圆明园的远瀛观和其他西洋楼建筑中。它们成为了“万园之园”皇家收藏的一部分,静静地放置在那些由耶稣会士设计的巴洛克风格建筑里,成为了一个奇异的注脚,被灰尘慢慢覆盖。

这个故事并没有在1793年结束。它像一颗埋在灰烬中的火星,在黑暗中沉睡了六十七年,直至遇到了下一个历史拐点,化为熊熊之火。

1860年9月,英法联军逼近北京。双方约定在通州进行停战谈判。英国派出以巴夏礼(Harry Parkes)为首的谈判代表团共39人。这39人中以英法外交官员为主,也包含仆人、护卫、以及一名英国泰晤士报记者。

按照西方的战争惯例,谈判代表打着白旗,享有绝对的外交豁免权。然而,清军统帅僧格林沁亲王对这些“夷人”毫无信任,更无视国际惯例。他被巴夏礼在谈判中的强硬态度激怒,认为臣子居然敢对亲王无礼,这是犯上作乱。在收到扣押人质的指令后,僧格林沁下令将举着白旗的整个代表团逮捕。这 39 人被押往北京,分别关押在刑部大牢和圆明园。在那里,他们遭受了中世纪式的残酷折磨。最终,等10月16日英法联军攻入北京时,最后活着的只有18人,有21人被虐待致死,有些人的尸体腐烂得认不样来,还有些人根本找不到尸体。随行牧师莫吉(R.J.L.M. Ghee)报告

我从未见过比这更让人怜悯的情景了……他们几乎不能走路,拖着双腿向前挪动。 他们的手以一种痛苦的姿势放在胸前,这还能叫手吗? 都已经被扭曲得变了形,有的手腕上的伤口已经溃烂,有的手上被绳索捆绑造成的肿胀还没有消下去,有的手就像鸟爪子一样蜷曲著看上去好像已经坏死萎缩了,人们还了解到,他们身体的畸残状况,是由于手脚被浸湿的绳子紧紧捆在一起而造成的。这些俘虏就这样被捆绑着,任凭风吹日晒雨淋,而且长时间内得不到和水。由于四肢的血液循环被截断,肌肉肿胀溃烂,伤口化脓,生满了蛆。这些幸存者的证言全部或部分的发表在英国议会文件或战争记载里,它们表明所有的死者,都是由于这种虐待的结果。

看到被虐杀的英国外交官尸体,英国全权代表额尔金勋爵(Lord Elgin)震怒,他在写给当时英国外相罗素(Lord John Russell)的报告中,详细阐述了他为什么选择烧圆明园,而不是烧紫禁城,也不是向北京城索要巨额赔款[3]:

"I was anxiously desirous that the punishment would fall, not on the people, who may be comparatively innocent, but exclusively on the Emperor, whose direct personal responsibility for the crime committed is established."

“我极度渴望这种惩罚不是降临在百姓身上(他们相对来说是无辜的),而是专门降临在皇帝身上,因为他个人对所犯罪行(虐杀战俘)负有直接责任。”

"It was the Emperor's favourite residence, and its destruction could not fail to be a blow to his pride as well as to his feelings."

“这(圆明园)是皇帝最喜爱的居所,它的毁灭无疑将是对他傲慢与情感的一次重击。”

1860年10月17-18日,额尔金命人用中文写了告示,贴在北京城各处,向市民解释为何烧园,意在安抚民心,同时羞辱皇帝。告示大意如下:

“宇宙之中,任何犯下此等罪行(虐杀人质)者,必受惩罚……圆明园将被烧毁……以此作为对背信弃义行为的最后惩罚。”[4]

于是在接下来的几天里,发生了现代历史上最恶名昭著的文化浩劫之一。士兵们冲入殿堂,打碎了他们无法带走的瓷器,用刺刀挑破丝绸,将玉器揣入怀中。在《伦敦新闻画报》的报道中,圆明园被描述为一个“充满了无法想象的奢华”的地方。

就在这场混乱的中心,一个极具讽刺意味的场景发生了。在圆明园的一处库房中,英国士兵发现了一批并未被拆封或仅被作为陈列品的物品。

那是 1793 年马戛尔尼使团留下的礼物。

据当时的记录与后来的回忆,那架赫歇尔望远镜、那天象仪、那几辆马戛尔尼曾费尽心力组装并希望能让乾隆乘坐的英式马车,都静静地停放在那里。它们几乎完好无损,或者说,它们被“像孩子玩腻的玩具一样随意地丢在一边”,“这些礼物全都原封不动,象征着一段看来从未得到领情的友谊”。

这种重逢充满了历史的黑色幽默。英国士兵正在洗劫的,正是他们祖父辈试图用来打动这个帝国的礼物。

1860年10月18日,额尔金下令烧毁圆明园,传言大火烧了三天三夜,浓烟遮蔽天空(实际上当时因为时间紧急且法国军队拒绝参与焚烧,圆明园仍有13-16处园林保存完好,除去1900年被八国联军再次劫掠外,还有民国时期和某个特殊时期的破坏最终导致其消失,此考证在十几年前是否要重建圆明园的大讨论中有提及,处于保护目的,具体不列出学者姓名和文章)。

那架曾寄托着“开启民智”幻想的赫歇尔望远镜,极有可能随着远瀛观的崩塌而熔化,或者被当作毫无价值的杂物遗弃在灰烬中。天象仪的齿轮在高温下扭曲,不再模拟星辰的轨迹。马戛尔尼的野心与乾隆的傲慢,最终在同一场大火中化为乌有。它们以另一种方式,让中国人看见了世界。

图2:英法联军洗劫圆明园。戈德弗鲁瓦·杜兰(1832–1896)。《插图报》,1860年12月22日

二、一个汉字和一场羞辱

书接上回马戛尔尼使团回国后,英法联军攻入北京前的1834年。

这一年,历史的车轮转到了一个新的刻度。英国议会决定废除东印度公司(EIC)对华贸易的垄断权。这意味着,中英关系将不再由一个商业公司(尽管它拥有准国家权力)的“大班”(Taipan)维持,而是将由英国皇室直接派遣的代表来处理。

这是一个根本性的结构转变。英国政府任命威廉·约翰(William John),第九代 律劳卑勋爵(Lord Napier) ,为首任驻华商务总监督。律劳卑是苏格兰贵族,威廉四世国王的亲密战友,曾在特拉法加海战中服役。他带着一种典型的威斯特伐利亚体系的外交观念来到中国:国家是主权平等的,作为英王的代表,他理应得到与清朝封疆大吏对等的礼遇。

然而,距离马戛尔尼使团访问中国过去不过区区40年,律劳卑即将踏入的,仍是那个以中国为中心的朝贡体系。在这个体系仍然没有“平等的外交关系”,只有“天朝”与“藩属”、“华”与“夷”的垂直等级。

对于清廷而言,律劳卑的到来被严格地置于“朝贡体系”的框架内。他不是来自一个竞争性超级大国的代表,而是一个来自遥远西洋、仰慕天朝教化而来的贡使。这种根本性的定位差异,在礼仪的身体规训上爆发了又一次冲突。几百年后的今天,回看那个冲突,焦点令人惊讶地小,却又无比坚硬,成为一根刺,直接扎穿了一个帝国的气泡。

根据清廷对外贸易的长期规定,任何外国人向中国官员递交文件,必须通过行商转呈,且文书的格式必须标注为 “禀”(Pin/Petition)。

“禀”字在汉字语义场中具有极强的施事性。它不仅仅是一个标签,它意味着“下情上达”,意味着书写者承认自己处于卑微的、从属的地位。在中文的政治语境里,只有下级对上级、庶民对官员,才使用“禀”。

律劳卑断然拒绝使用这个字。他认为自己代表的是大英帝国,与两广总督卢坤在级别上是平等的。因此,他在信函的封面上使用了“函”或“书”(Letter/Shu)字样,暗示这是一种平行公文。

1834年7月,律劳卑抵达澳门后不久便擅自闯入广州(这也违反了必须在澳门候旨的规定)。他试图将这封没有“禀”字的信递交给广州城门的守卫,要求转呈总督。

两广总督卢坤的反应是绝对的拒绝。他甚至根本没有拆开信封。对他来说,信封上那个“大英国”的称谓已经是荒谬绝伦,而缺失“禀”字更是对天朝体制的公然挑衅。卢坤在给皇帝的奏折中称:“夷性犬羊,不识礼义。”他认为,如果接受了这封没有“禀”字的信,就是承认了蛮夷的平等地位,这就是大逆不道,就是动摇国体。

这种符号学的僵局迅速演变为物理上的围困。律劳卑被困在广州十三行的狭小商馆区内。为了惩罚这个不知天高地厚的“夷目”(Barbarian Eye,清廷对商务监督的称呼),卢坤祭出了制裁蛮夷的传统法宝:停止商贸。

这是一个极为有效的非对称武器。所有的中国雇员——通事、买办、厨师、苦力——被勒令撤离商馆。食物和淡水的供应被切断。商馆周围竖起了栅栏,十三行变成了一座孤岛。

那是广州的盛夏,潮湿、闷热,蚊虫肆虐。律劳卑不仅面临着外交上的羞辱,还面临着生理上的极限。他试图通过散发中文传单来绕过官方直接诉诸广州市民,指责总督“无知和固执”,但这反而被视为煽动动乱,进一步激怒了清廷。

律劳卑并没有军队。他身后只有几艘护卫舰,虽然曾试图强行闯入珠江内河并与虎门炮台交火,但在缺乏大规模陆军支持的情况下,这种示威毫无意义。被困在商馆中的律劳卑,在巨大的心理压力和恶劣的生活条件下,染上了严重的某种热病(可能是疟疾或伤寒)。

他的坚持在现实面前崩溃了。为了恢复贸易,为了拯救那些因停贸而损失惨重的英国商人(如怡和洋行的渣甸等人),律劳卑最终不得不屈服。他同意撤退到澳门。

1834年9月,病重的律劳卑被押送上船,在缓慢而痛苦的旅程后回到澳门。几周后,他死在了澳门。

律劳卑之死在当时可能被视为一次外交溃败,或者是“蛮夷”不服水土的个案。但在历史的长河里投下一颗石子,漾起的涟漪在欧洲大陆的那一端称为巨浪,一次次拍打在白崖上。

律劳卑的失败成为了“炮舰外交”(Gunboat Diplomacy)的催化剂。渣甸(William Jardine)等人开始在伦敦游说,争辩说只有武力才能打破中国人的傲慢,只有战争才能迫使他们学会“文明国家”之间的语言。这一事件向英国商人群体——特别是那些激进的自由贸易派——证明了一件事:在现有的“朝贡-行商”体系内,通过和平外交手段获得平等地位是不可能的。如果连一位皇室任命的贵族,都会因为一个信封上的字而被羞辱、被围困致死,那么“文明的规劝”显然已经失效。

那个未被书写的“禀”字,成为了后来《南京条约》中第十一条,强行规定公文往来必须使用“平行”格式(Communication on terms of equality)的直接动因。律劳卑的死,将那个缺失的汉字,转化为了后来战争中流淌的鲜血。这是中英关系从“冷冲突”走向“热战争”的心理临界点,我们可以说,这是鸦片战争的前奏。

【图3:台北故宫博物院《中英江宁条约》影印原件第十一条】

第十一条中文原文:“议定英国住中国之总管大员,与大清大臣无论京内、京外者,有文书来往,用照会字样;英国属员,用申陈字样;大臣批复,用劄行字样;两国属员往来必当平行照会。若两国商贾上达官宪,不在议内,仍用禀明字样为著。”

第三个故事:大黄与膝盖

这个故事是有关民族英雄 林则徐 的。

1839 年,律劳卑死后几年,林则徐以钦差大臣的身份抵达广州,说出那句中学课本里的著名誓言:“鸦片一日未绝,本大臣一日不回”。他无疑是当时中国最开明、最具有实干精神的官员之一。他组织翻译了《澳门月报》,编制了《四洲志》,被誉为“开眼看世界第一人”。

然而,即便是最敏锐的头脑,也无法完全跳出时代的认知牢笼。在林则徐收集的关于“夷情”的情报中,混杂着精准的观察与古板老旧的偏见。其中最核心且严重的一条战略误判,源于对西方人生理结构的想象。

当时的清廷官员和士大夫普遍相信一种生物学理论:西洋人的饮食结构以牛羊肉、奶酪和乳制品为主,且食用大量经过磨制的面粉。按照中医的理论,这种饮食极易导致“燥热”和“结滞”。因此,为了维持生命,夷人必须每天饮用中国的茶叶,并服用中国特产的大黄来通利肠胃。

这种理论并非空穴来风。在历史上,大黄确实是陆上丝绸之路和中俄恰克图贸易中的重要商品。俄罗斯曾长期垄断大黄贸易,也确实因为大黄供应中断而向清廷求情,这成为了清廷外交记忆的一部分,这强化了清廷关于“外夷离不开大黄”的印象。“当时在中国,人们普遍认为外国人,尤其是英国人,如果缺乏大黄,就会因便秘而死。我认为,这种观念源于十九世纪初欧洲盛行的春季大泻法,而大黄根常常是泻药的成分之一。人们认为,这种季节性泻法对儿童尤为必要,否则他们肯定会生蛔虫。然而,大约十个月后,林氏改变了对大黄的看法,认为只有茶才是(英国人)的绝对必需品。他发现,大黄的出口量非常有限,在海关被归类为药品。”[5]

在林则徐的逻辑链条中,这构成了一个致命的战略不对称:英国人卖给中国的是害人的鸦片(可有可无的毒药),而中国卖给英国人的是救命的大黄和茶叶(不可或缺的药品)。如果中国切断大黄供应,英国人就会因为“肠道堵塞”而腹胀、失明,最终痛苦地死去。

基于这种判断,林则徐在 1839 年起草了那封著名的《致维多利亚女王书》。 这封信在道德层面上是崇高而令人动容的。林则徐站在儒家道德的高地上,质问女王怎么能允许她的臣民将毒药贩卖给中国,而自己的国家却严禁吸食。在战略威胁的段落,他亮出了底牌:

"况如茶叶大黄,外国所不可一日无者。中国若靳其利而不恤其害,则夷人何以为生?"(Take tea and rhubarb for example; the foreign countries cannot get along for a single day without them... If China cuts off these benefits... what can the barbarians rely upon to keep themselves alive?)

林则徐真诚地相信,他掌握着大英帝国的“生命线”——不是通过封锁海路,而是通过封锁他们的直肠。他甚至在信中威胁,如果女王不配合禁烟,中国将对茶叶和大黄实施永久禁运。

这封信从未真正到达维多利亚女王的手中。它被转交给了英国官员,后来又在《泰晤士报》上刊登,但这更多是作为一种奇闻异事被西方读者消费。英国人确实喜欢喝茶,大黄也确实是当时的常用药,但欧洲本土(如土耳其大黄)和其殖民地早已开始种植这些作物,大黄更绝非英国国家生存的基石。

这种生理本质主义的误解是双向的,且在战争爆发后演变得更为具体和荒诞:既然英国人的肠道构造不同,那么他们的骨骼构造一定也有异。

自从第一个故事中 1793 年清乾隆时期,马戛尔尼使团访华时见乾隆帝不叩拜之后起,清军将领中就一直流传着一个坚定的信念:英国士兵因为腿上缠着紧绷的绑腿,或者因为长期在船上生活,他们的膝盖是不能弯曲的。

这个神话导出了一个战术推论:只要将英国兵打倒在地,他们就像翻过来的乌龟一样,无法自己站起来。因此,在浙东之战等战役中,清军曾专门训练士兵使用长竹竿或钩镰枪,试图去“勾倒”或“绊倒”英军,以为这样就能让对方失去战斗力。

更愚蠢的战术出现在清军将领 杨芳 守卫广州的时候。面对英军精准而猛烈的炮火,这位身经百战的老将无法用常规军事常识解释对方的高命中率。他得出的结论是:洋人的大炮有“邪术”。

为了破解邪术,杨芳下令收集全广州城的女性尿粪和经血等物。他相信,将这些“阴秽之物”排列在城墙上,或者装在木筏上顺流冲向英舰,就能以“阴”克“阳”,让对方的大炮炸膛或失准。

这就构成了一幅无言战争画卷:一边是工业革命武装起来的蒸汽铁甲舰和科学弹道学;另一边是试图用大黄让敌人便秘致死、用竹竿去绊倒“僵尸”、用粪便去对抗火炮的封建帝国。(同样的还有“虎兵”)

清道光·《兵技执掌图说》藤牌篇中“虎兵”训练手册。

“虎兵”身着虎皮,持藤牌大刀,御敌时躲进藤牌或抖动身形装作老虎来惊吓马匹。

《第十八(皇家爱尔兰)步兵团,1841年8月26日攻占厦门要塞》,

迈克尔·安杰洛·海耶斯和詹姆斯·亨利·林奇绘

(图中可看到清军派出“虎兵”与敌军交战)

林则徐的大黄之谋和杨芳的粪便守城,不仅是技术的落后,更是情报与认知的全面溃败。那些制度和宣教里不能理解的事物,在中国朝野的脑海中构建了一个自洽的逻辑闭环,但这个闭环与现实世界毫无交集。这是一种悲剧性的“认知致盲”,它让清朝在战争开始之前,就已经在认识论的战场上输得一败涂地。

好了,故事讲完了。我要讲的,就在这三个故事里,这些故事跟我们耳熟能详的课本历史结合起来,或许有更丰富的视角。也许历史从来没有真相,但一定有厚度。

其实还可以讲很多,但也可以什么都不讲。

只好讲讲故事,才不会虚无。

部分参考来源:

[1]Maxine Berg《马戛尔尼的物品有用吗?十八世纪对华知识与贸易》,伦敦政治经济学院https://www.lse.ac.uk/Economic-History/Assets/Documents/Research/GEHN/GEHNConferences/conf4/Conf4-MBerg.pdf

[2]锻造浪漫中国-1760-1840年的中英文化交流,第126-152页, https://www.cambridge.org/core/books/abs/forging-romantic-china/establishing-the-great-divide-scientific-exchange-trade-and-the-macartney-embassy/8DAAFC7BD65485506E908490F2D92CB4

[3]Correspondence Respecting Affairs in China, 1859-1860,1860年10月25日

[4]The Letters and Journals of James, Eighth Earl of Elgin (ed. by Theodore Walrond, 1872).(《额尔金书信集》)

[5]亚瑟·韦利,《中国人眼中的鸦片战争》

推荐阅读

- • 在历史中扎实自己